aviation

Start in die neue Überschall-Ära

1947 durchbrach ein Mensch erstmals die Schallmauer. 2003 endete der Concorde-Betrieb – doch schon 2030 könnte es wieder Überschall-Passagierflüge geben

Autor: Andreas Spaeth | 4 Min. Lesezeit aktualisiert am: 30.04.2025

Autor:

Andreas Spaeth

ist seit über 25 Jahren als freier Luftfahrtjournalist in aller Welt unterwegs, um Airlines und Flughäfen zu besuchen und über sie zu berichten. Bei aktuellen Anlässen ist er ein gefragter Interviewpartner in Hörfunk und Fernsehen.

Der sogenannte Überschall-Korridor in der kalifornischen Mojave-Wüste gilt als heiliger Luft-raum für Flüge jenseits der Schallgrenze. Am 28. Januar 2025 ereignete sich hier eine kleine Sensation. Mit einer Sondergenehmigung der Luftfahrtbehörde FAA durfte ein Überschallflug über Land stattfinden. Eigentlich ist das verboten. An diesem Tag konnte das einsitzige Testflugzeug Boom XB-1 mehrfach die Schallmauer durchbrechen – mit einer Spitzengeschwindigkeit von Mach 1,18.

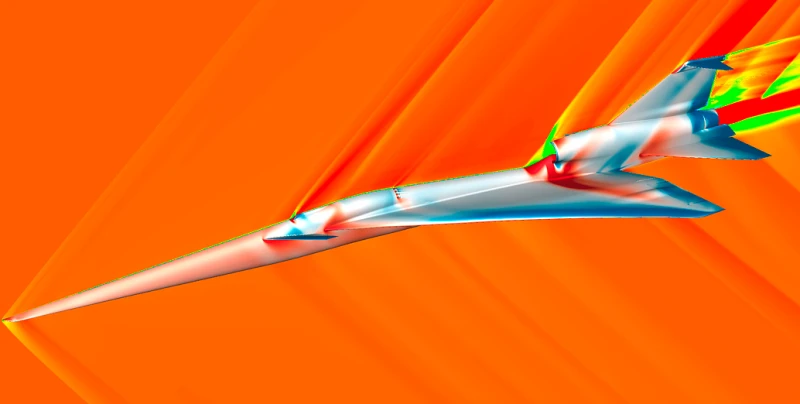

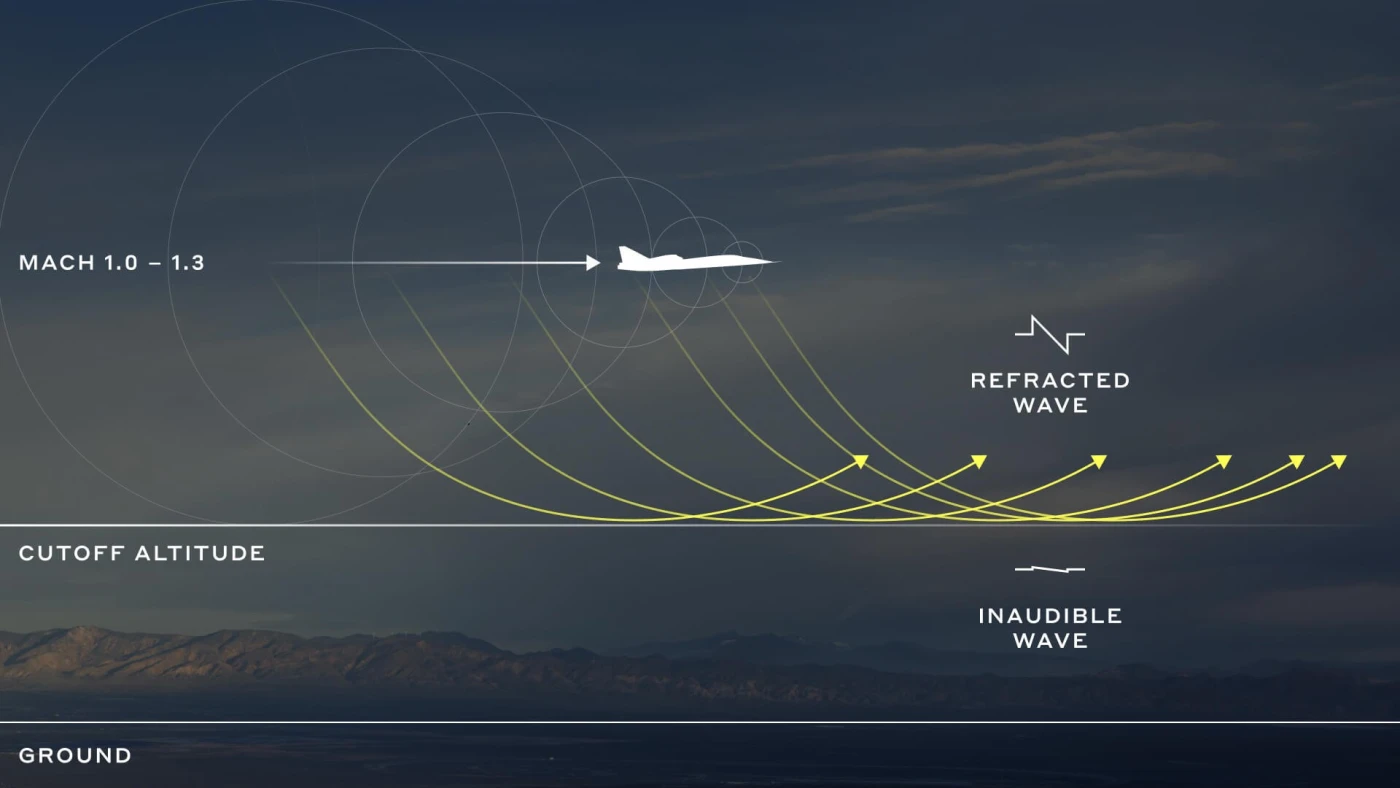

Die Flüge sollten Daten liefern und das Design des 80-sitzigen Passagierjets Overture validieren. Damit will das US-Unternehmen Boom Supersonic 2029 erstmals fliegen und in den 2030er Jahren eine neue Überschallära einleiten. Die Testflüge der XB-1 sollten zudem beweisen, dass das physikalische Prinzip des sogenannten Mach Cutoff nicht nur theoretisch funktioniert. Bei genauer Einhaltung verschiedener Parameter lässt sich so verhindern, dass am Boden ein hörbarer Überschallknall ankommt. Das gelang – und könnte künftig Überschallflüge über Land ermöglichen. Damit hat Boom bereits Meilensteine erreicht, die es im zivilen Überschallflug seit vielen Jahrzehnten nicht gegeben hatte.

©NASA

©NASA

©NASA

Yeager’s Pionierflug: Mit dem Raketenflugzeug Bell X-1 absolvierte Chuck Yeager am 14. Oktober 1947 den ersten horizontalen Überschallflug der Geschichte mit Mach 1,06.

©Airbus Heritage

©Airbus Heritage

©Airbus Heritage

Französisch-britische Kooperation: 1969 feierte die Concorde ihren Erstflug. Hier ist sie beim Triebwerkstest in Toulouse.

Bereits der Name XB-1 erinnert an den ersten bestätigten Überschallflug der Geschichte. Den schaffte am 14. Oktober 1947 der damals 24-jährige amerikanische Luftwaffenpilot Charles Elwood „Chuck“ Yeager. Vermutlich hatten deutsche Piloten bereits im April 1945 mit der Messerschmitt Me-262, dem ersten serienmäßig gebauten Strahlflugzeug, mehrfach die Schallmauer durchbrochen. Yeager saß in einer Bell X-1. Das einsitzige Raketenflugzeug war speziell dafür entwickelt worden, die Schallmauer erstmals im Horizontalflug zu durchbrechen – nicht im Sturzflug wie bereits zuvor.

Das nicht einmal zehn Meter lange Flugzeug war auffällig pinkfarben bemalt worden, um in der Luft oder schlimmstenfalls nach einem Unfall am Boden besser sichtbar zu sein. Es war simpel ausgelegt und hatte nicht einmal einen Schleudersitz, heute bei militärischen Tests undenkbar. Die X-1 wurde unter dem Rumpf einer Boeing B-29 montiert und vom Muroc-Testgelände in der kalifornischen Mojave-Wüste auf rund 6.000 Meter Höhe gebracht. Dieses Gelände trägt seit 1950 den Namen Edwards Air Force Base. In der Luft kletterte der Testpilot durch den leeren Bombenschacht der B-29 in das Raketenflugzeug. Nach dem Ausklinken flog die X-1 in sicherem Abstand weiter. Dann zündete Yeager den Vierkammer-Raketenmotor – eine Weiterentwicklung deutscher Raketentechnik.

Die X-1 stieg rasch auf eine Höhe von 12.800 Metern. Ihr Rumpf war der Form einer Standardpatrone nachempfunden – ein Geschoss, das sich bei Überschallgeschwindigkeit als besonders stabil erwiesen hatte. Für gewöhnliche Flugzeuge war diese Form aerodynamisch allerdings eher ungünstig. Auf Reiseflughöhe beschleunigte Yeager die Maschine auf Mach 1,06. Das entspricht 1.079 Kilometern pro Stunde. Am Boden war ein dumpfer Doppelknall zu hören – ein Geräusch, das fortan immer erklang, wenn über Edwards die Schallmauer durchbrochen wurde: der bis heute unvermeidliche Überschallknall. Nur 14 Minuten nach dem Ausklinken und seinem historischen Flug landete Yeager die X-1 wieder – antriebslos, aber erfolgreich – in Muroc.

©Tupolev PJSC

©Tupolev PJSC

©Tupolev PJSC

Erster Überschall-Passagierflug: Strahlende Gesichter nach dem Erstflug der Tu-144 in Schukowski am 31. Dezember 1968.

©Andreas Spaeth

©Andreas Spaeth

©Andreas Spaeth

„Königin der Lüfte“: British Airways Concorde im Anflug auf Barbados.

Die Tupolew Tu-144 ist ein Triumph für die Sowjetunion

In den ersten Jahrzehnten war der Überschallflug ausschließlich militärisch geprägt. Doch Ende der 1960er Jahre begann ein Wettlauf zwischen Ost und West: Wer würde das erste Überschall-Passagierflugzeug in die Luft bringen? Den Durchbruch schaffte die Sowjetunion – am 31. Dezember 1968 startete die Tupolew Tu-144 zum Erstflug. Eine Weltsensation. Das elegante Flugzeug mit weißen Deltaflügeln konnte bis zu 140 Passagiere transportieren und erreichte Mach 1,88. Die Konkurrenz aus dem Westen, die französisch-britische Concorde, hob erst am 2. März 1969 zum ersten Mal ab. Dafür flog sie sogar mit Mach 2,02, also doppelt so schnell wie der Schall. Damals ging die Luftfahrtbranche davon aus, dass schon bald alle längeren Passagierflüge mit Überschalljets stattfinden würden. Die parallel entwickelte Boeing 747 war hingegen eher für die Fracht gedacht. Eine Zukunft voller Überschallträume schien zum Greifen nah.

Aber es kam anders: Mit der Ölkrise 1973 wurde Kerosin extrem teuer und Bedenken aufgrund des Triebwerkslärms und Überschallknalls größer. Die Tupolew Tu-144 führte nur pro forma bis Ende 1978 „reguläre“ Flüge durch. Die Concorde war wirtschaftlich zwar ein Misserfolg, erwies sich aber zwischen 1976 und 2003 als beliebtes Verkehrsmittel für eilige Manager:innen und Prominente. Vor allem auf der Rennstrecke von Paris bzw. London nach New York, die in jeweils gut drei Stunden bewältigt werden konnte. Doch bei Ticketpreisen von rund 7.000 Euro nach heutigem Wert für Hin- und Rückflug blieb dies ein exklusives Vergnügen.

©2022 Boom Supersonic

©2022 Boom Supersonic

Overture: Das neue Überschallflugzeug von Boom Supersonic gibt es aktuell nur als Konzept – in den 2030er soll es zum ersten Mal abheben.

Eine neue Überschall-Ära, 60 Jahre nach dem Concorde-Erstflug?

Rund 20 Jahre nach dem Ende der Concorde wagt Boom Supersonic nun den Schritt in die nächste Überschall-Ära mit der Overture. Sie soll zwischen 65 und 80 Passagiere befördern und 60 Jahre nach dem Erstflug der Concorde Mach 1,7 über Wasser erreichen. Bei Flügen über Land plant Boom, mit Mach 0,94 knapp unterhalb der Schallgrenze zu bleiben. Sollte das Verbot fallen, wären hier im sogenannten Boomless Cruise Geschwindigkeiten bis zu Mach 1,3 ohne Lärmbelästigung am Boden möglich.

Derzeit forscht auch die NASA mit ihrem Projekt X-59 QueSST (zum Interview "Forschung an leiserem Überschallknall") an Formen für Überschallflugzeuge, die den Knall konstruktionsbedingt soweit mindern sollen, dass Überlandflüge möglich werden könnten. Drei große Fluggesellschaften – Japan Airlines, United Airlines und American Airlines – haben zusammen 132 Overture-Jets vorbestellt.

©Pennsylvania State University Acoustical Model of Mach cutoff Flight

©Pennsylvania State University Acoustical Model of Mach cutoff Flight

Als Mach Cutoff bezeichnet man das physikalische Phänomen einer u-förmigen Reflexion von Schallwellen oberhalb des Bodens zurück in die Atmosphäre. Ein Überschallflugzeug, das auf seinem Flug Schallwellen auslöst, die üblicherweise am Boden als Knall wahrnehmbar wären, kann so ohne für Menschen spürbaren Effekt unterwegs sein. Dazu muss das Flugzeug exakt an die jeweils herrschenden Bedingungen des überflogenen Gebiets angepasst werden. Entscheidend sind dabei vor allem die Atmosphäre und die Beschaffenheit des Geländes. Die Reisefluggeschwindigkeit muss immer wieder angepasst werden, damit die Schallknall-Wellen eine gewünschte Höhe über dem Boden nicht unterschreiten.

Überschallfliegen in den 2030er Jahren soll und darf die Umwelt weit weniger belasten, als es die Concorde tat. So streben die Overture-Erbauer eine Lärmreduktion beim Start um den Fak-tor 30 gegenüber den Werten der Concorde an. Gleichzeitig sollen die Triebwerkseigenentwicklungen mit Namen Symphony zu 100 Prozent mit nachhaltigem Treibstoff laufen. Ein Ticket soll nicht teurer sein als ein heutiger Business-Class-Flug auf vergleichbarer Strecke. Gut 80 Jahre nach dem ersten Überschallflug eines Menschen könnte damit eine neue Ära des Reisens im Überschalltempo beginnen.

Die Kennzahl der Schallgeschwindigkeit

Eine Flug-Geschwindigkeit, die höher als die Ausbreitung von Schallwellen ist, entzieht sich der üblichen Messung. Zumal es keinen festen Wert in km/h gibt, ab dem man von Überschalltempo sprechen könnte. In der Flugphysik hat man sich deshalb schon frühzeitig dimensionslos gemacht und (Über-) Schallgeschwindigkeit nach ihrem österreichischen Entdecker, dem Physiker Professor Ernst Mach (1838-1916) benannt. Danach ist die Einheit für einfache Schallgeschwindigkeit Mach 1, alles darüber hinaus bewegt sich mit Überschalltempo. Flugzeuge werden auf Mach-Werte ausgelegt, nicht auf bestimmte km/h-Zahlen. Verkehrsflugzeuge erreichen heutzutage im Reiseflug üblicherweise etwa Mach 0,82 bis 0,87. Mach 0,85 für den Airbus A380 entspricht auf einer Reiseflughöhe von 11.000 Metern genau 903 km/h, auf Meereshöhe läge diese 0,85-fache Schallgeschwindigkeit in km/h jedoch viel höher. Nur ist in diesen tieferen Luftschichten die Atmosphäre viel dichter und damit der Luftwiderstand um einiges größer, dass dort kein Passagierflugzeug derart schnell fliegen würde.

Denn wie nahe Flugzeuge der Schallgrenze kommen, wird von äußeren Faktoren am jeweiligen Ort bestimmt. Und zwar vom Verhältnis der spezifischen Wärme, der spezifischen Gaskonstante und der thermodynamischen Temperatur der Luft. Bei trockener Luft und einer Temperatur von 15°C liegt die Schallgeschwindigkeit bei 1.225 km/h. Oberhalb von 11.000 Metern Flughöhe und wegen der dort herrschenden Kälte beträgt sie bei minus 56°C dagegen nur 1.062 km/h.